-

避難時の服

こちらは、戦争から避難して釜山にやってきた避難民、イ・ギホァル氏が寄贈した避難時の服です。この服は、1.4後退の際、イ・ギホァル氏が15歳で故郷の平安北道・テチョン郡から釜山まで避難してきた時に着ていたもので、故郷に残った母親が自ら農作業をし、糸を紡いで作ってくれた綿の服2着です。

-

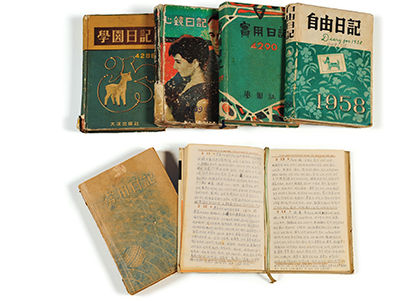

シン・ギョンボク先生の日記y

シン・ギョンボク先生の日記は、韓国戦争勃発時にキジャン小学校の教師として勤務していたシン・ギョンボク先生が書き残した、非常に貴重な記録です。この日記は全6巻からなり、1950年から1959年までの約10年間にわたる先生自身の軍隊生活、家庭、職場、農業など、幅広い日常が綴られています。

特に注目すべき点は、1950年代の教育現場の実態が詳細に記録されていることです。教科書の不足や露天学校(屋外での授業)、教育日程や教育制度の変遷など、戦後の厳しい環境下での教育現場の様子が生々しく描かれています。これにより、当時の教育史的な価値が非常に高い資料となっています。

また、日記には市場の物価や釜山の風景についても詳しく記されており、当時の一般庶民の生活や社会の様子を理解するうえでも貴重な一次資料です。戦争と復興の時代を生きた教師の視点から、教育と暮らしの両面を知ることができる内容となっています。 -

大韓陶器の絵皿

大韓陶器株式会社は、独立後に釜山・ヨンドに設立された近代の陶磁器会社です。その前身は、1917年に日本が植民地政策の一環として設立した朝鮮硬質陶器株式会社であり、これは金沢の日本硬質陶器株式会社(現・ニッコー株式会社)と分工場の関係にありました。1920年には両社が合併し、新たな日本硬質陶器が誕生。1925年には釜山工場が新会社の本社となりました。

日本硬質陶器の釜山本社は、独立後、敵産管理の対象となり、1950年には国会議員チ・ヨンジン氏によって買収され、大韓陶器株式会社に改称されました。韓国戦争当時、生活が困窮していた 金殷鎬(キム・ウンホ)、卞寬植(ピョン・グァンシク)、金學洙(キム・ハクス)、黃廉秀(ファン・ヨムス)、李仲燮(イ・ジュンソプ)、張遇聖(チャン・ウソン)などの画家たちが一時的に大韓陶器で働いていました。

これらの画家たちは、大量生産の生活陶器ではなく、装飾品や記念品、輸出用の特別な陶磁器の製作工程に携わりました。大韓陶器の絵皿には韓国固有の風習が描かれ、裏面には作品タイトルがハングルと英語で記され、「Hand Painted」と明記されているため、大量生産品や転写技法によるものとは異なることが強調されています。これらの絵皿は、戦争中に避難してきた画家によって一時的に制作されましたが、戦後もしばらくは彼らの図案をもとに転写技法で生産が続きました。