창의성 인성수업 학교현장에서 어떻게 이뤄질까?

- 내용

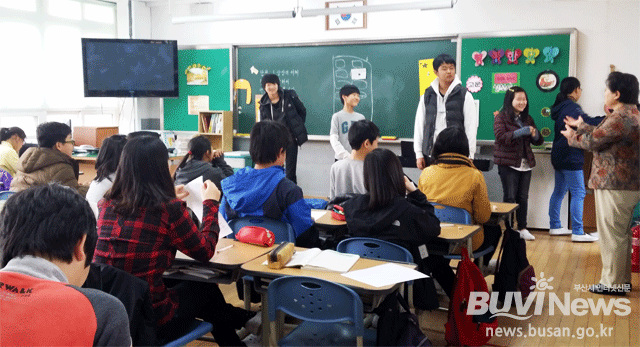

“트랄랄라라~ 트랄랄라라~” 아이들이 깜짝 합창을 한다. 학급의 모둠 아이들의 연극 발표의 한 장면이다. ‘별에서 온 그대’팀은 아이들의 생활 속 이야기를 자신들의 눈높이에서 풀어 자체적인 극을 만들었다. 잠시 대사를 잊어 먹은 학생이 멍 때릴 때(?) 모두 박수로 용기를 북돋워준다. 어색한 몸짓도 대사를 틀려도 모두 얼굴에 웃음을 머금고 있다. 모든 아이들이 다 심사자가 되어 점수를 평가해 준다. 교실 뒤편의 학부모들도 점수를 체크하며 아이들의 역동적 활동에 주목한다.

연극발표회가 아니다. 학부모참관수업이다. 대연초 6학년 6반 선생님과 학생들은 참관수업일 이런 이벤트를 벌였다. 한명의 아이들도 혼자 뒷자리에 물러서 있을 수 없다. 모두 다 교단 앞으로 나와 '배우'가 되어 자신을 표현하고 함께 협동하고, 또한 다른 팀들의 연극 완성도에 세심한 '심사자'로 서게 된다.

학부모참관수업을 몇 번 가 보았지만, 이런 경험 처음이다. 담임 선생님과 개인면담을 하면서 그의 교육철학을 들을 수 있었다. 아이들에게 깔대기에 집어넣듯 암기하고 받아 적게 하는 수업은 한계가 있다. 아이들 스스로가 질문하고 생각하고 창의적으로 뭔가 만들어 주도록 교사는 '산파역할'을 해야 한다. 그렇다고, 아무렇게나 내버려두어서는 가꾸지 않은 잡초 밭처럼 무질서해진다. 아이들의 생활과 인격을 따끔하게 야단치면서도, 전체적으로서는 스스로 만들어 나갈 수 있도록, 또 혼자가 아닌 모둠을 통해 공동체를 배워갈 수 있도록 해야 한다.

우리 학생들의 '학업성취도'는 과히 세계적이다. 오바마 대통령도 한국 학생들의 학업성취도를 부러워했다. 하지만, 정작 중요한 ‘자기학습관리능력’, ‘사회적 상호작용 능력’, ‘창의성’ 등은 모두 하위에 속하는데, 특히 상호학습능력은 OECD국가에서 거의 꼴찌에 머무르고 있다. 이런 교육 모델 속에서는 사회생활의 충돌을 피할 수 없고, 이것이 ‘학교폭력’으로 수면위로 드러나게 된다.

우리 한국의 교육이 ‘집어넣는 교육’에서 ‘끄집어 내는 교육’으로 가야한다. 그런 현장을 찾기는 쉽지 않지 않는가? 미래 교육은 잠재력과 바른 가치관을 찾아 '키워주는' 교육! ‘창의성’과 ‘인성’의 교육으로 나아가는 이런 수업의 현장이 많았으면 한다.

지구 밖에서 한국에서 들려오는 소리를 들으니 ‘평등’이라고 한다. 엄마들은 우리집 평수가 몇‘평’인지 서로 물어보기에 ‘평’소리가 크게 나고, 아이들은 자신들의 ‘등’수가 얼마인지 관심이 많아서 ‘등’ 소리가 나온다. 그래서 합쳐서 들으니 ‘평등(?)’이다. 우리사회가 공평한 평등사회를 지향하면서도 얼마나 경쟁적인 사회인지를 콕 집어낸 우스개 소리다. 우리 학교에서는 과연 어떤 소리들이 흘러나오고 있을까?

����������������������������������������������������������������������

- 작성자

- 김광영/부비 리포터

- 작성일자

- 2014-04-21

- 자료출처

- 부산이라좋다

- 제호

- 부산이라좋다의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.