횡재도 눈이 밝아야 한다

억새와 띠풀 우거진 벌판 새띠벌 ‘초량’… 벽지와 바꾼 돈다발

이야기 한마당 - 새띠벌과 어느 부자 이야기

- 내용

지금의 부산광역시 중구와 서구 전체 그리고 동구의 초량 이남지역은 1678년 용두산 주위에 왜관(倭館)이 들어서기 이전은 '새띠벌'이라는 넓은 벌판이었다. 새띠벌이란 '억새와 띠풀이 우거진 벌판'이라 하여 억새의 '새'와 띠풀의 '띠'가 합쳐진 말이다.

그 당시의 새띠벌은 바다를 메운 중구의 중앙동과 남포동 평지도 서구의 충무동 바닷가 평지도 생겨나지 않았을 때이니 가파른 산비탈의 초원지대(草原地帶)가 되어 사람도 살지 않는 곳이었다.

비록 사람이 살지 않는 산간지대라 해도 그 당시는 동래부 소속 영역으로 공식 명칭은 초량이었다. 초량이란 풀 '초(草)' 대들보 '량(粱)'으로 새띠벌이 평지의 초원이 아니라 대들보 같은 언덕으로 되어 있다보니 대들보 '량'자를 쓴 것이다.

새띠벌과 초량의 유래

이 풀언덕의 동쪽 끝이 되는 오늘날의 용두산을 그 때는 새띠벌에 있는 작은 산이라 하여 초량소산(草粱小山)이라 했다. 그 초량소산 주위로 1678년 고관(古館 : 옛 왜관이란 뜻으로 지금의 수정동)에 있었던 왜관이 옮겨오자 초량왜관(草粱倭館)이란 이름을 가졌다.

그렇게 고관에서 초량소산 쪽으로 옮겨 온 것은 일본상인과 우리나라 상인이 장사를 하는 왜관(오늘날의 말로 하면 무역처)을 가능한 한 우리나라 사람 거주지에서 떨어진 외딴 곳으로 옮기어 우리나라 사람과 일본 상인과의 접촉을 피하게 하려고 초량소산 산비탈을 깎아 왜관을 세웠다.

하지만 해를 거듭할수록 이 지역도 인구와 가호(家戶)가 불어나면서 생활 터전이 넓어졌는데 새띠벌 서쪽 언덕인 오늘날의 서구 부민동 쪽으로 마을이 생겨나자 그 곳 이름을 처음은 초량이라 했다. 이 서쪽 언덕지역과 거의 때를 같이하여 새띠벌 동쪽 언덕지역인 현재의 동구 초량동 산비탈에도 마을이 생겨났다.

그 당시 지금의 초량동 바닷가에는 해정리(海汀里)라는 마을이 있었는데도 산비탈에 형성되는 마을은 새띠벌에 속한 곳이 되어 초량이라 하게 되었다.

구초량과 신초량의 유래

지금에서 보면 서쪽 서구의 부민동과 동쪽 동구의 초량동은 그 사이가 아주 멀리 떨어져 있다. 그렇게 떨어져 있는 데도 두 곳이 모두 새띠벌의 초량이었기 때문에 초량이라 한 것이다. 그러나 일반인들은 너무 먼 거리가 되어 초량이라 할 때 어느 쪽 초량인지 구별하기 어려웠다.

그래서 서쪽 언덕의 초량(오늘날의 부민동)은 구초량(舊草粱)이라 하고 동쪽 언덕 초량(오늘날의 초량)은 신초량(新草粱)이라 했다. 그 뒤 구초량은 사하면(沙下面)의 부민동(富民洞)이 되고 신초량은 해정리를 합해 사중면(沙中面)의 초량동이 되었다.

이렇게 구초량이 부민동이 된 것은 지금의 충무동과 부평동 사이를 흐르는 보수천 하구가 바다에 접하는 자리를 부민포(富民浦)라 했고 부민포가 있는 마을이라 하여 초량이란 이름을 부민동이라는 이름으로 바꾼 것이다. 이 부민포에서는 멸치와 대구가 많이 잡히고 오목한 만(灣)으로 된 주위로는 평지 얼마간이 있어 새띠벌에서는 배가 닿을 만한 곳은 이곳뿐이었다.

그리고 이 부민포에서는 육로로 보수천의 새띠벌을 따라 올라 대티고개를 넘어 괴정, 하단 쪽으로 가는 길이 있고, 구덕고개를 넘어 사상, 구포 쪽으로 가는 길이 있었다.

새띠벌의 외딴 집 한 채

그렇게 구초량리가 부민동으로 바뀐 당시의 부민동은 지금의 남부민동까지의 전체지역을 말했는데 그 사이 마을이 계속 생겨나고 불어나서 남쪽으로 남부민동이 분동(分洞)이 되고 그 부민동과 남부민동 사이에 부용동, 아미동, 토성동, 충무동, 초장동 등이 생겨난 것이다.

앞서 부민포에서는 대티고개와 구덕고개로 가는 길이 있었다고 했는데 또 하나 새띠고개로 가는 길이 있었다. 그 길은 가파른 천마산 중복을 지나 지금의 송도와 감천 그리고 천마산으로 오르는 길로써 '새띠고개'라 했다. 지금에서 말하면 충무동 광장에서 천마산 중복으로 오르는 고개가 된다.

이 고개 남쪽 아래에 새띠벌이라 일컬어진 그 때 외딴집 한 채가 있었다. 이 외딴집을 부산부사원고(釜山府史原稿 : 1937년에 쓰임)는 왜관이 있을 때의 기찰(譏察 : 넌지시 살핌)일 것이라 하고, 있은 자리는 지금의 서구 완월동 아래쯤으로 보고, 지금은 충무동 아래 바다를 매축할 때 깎이어 없어졌다고 했다.

이 기찰은 왜관이 초량소산인 오늘날의 용두산 주위에 있었을 때 왜관으로 오가는 선박을 탐색하고 왜관 상품의 밀매매를 단속한 곳이었다. 이런 기찰은 오늘날의 부산지역 곳곳에 있었다.

그런데 박원표(朴元杓) 선생은 항도부산(港都釜山 1976년 刊)의 '초량 이야기'에서 재미있는 이야기를 하고 있다.

새띠의 어느 부자 이야기

박원표 선생은 '새띠의 어느 부자 이야기'라 하여 한일 합방 이전의 오늘의 남부민동 일대(지금의 충무동 초장동 포함)를 일본인들은 집 한 채가 있다고 하여 '히도쯔야'(집 한 채란 뜻)라 불렀다고 했다. 이 집 한 채라 한 것은 '부산부사원고'가 말한 '외딴집'일 것이다. 그렇게 볼 수 있는 것은 남부민동지역 새띠벌에는 1910년까지 앞에서 말한 집 한 채 밖에 없었다는 기록이 있기 때문이다.

그 집 한 채는 왜관이 있을 때는 기찰 구실을 했지만 1876년 부산이 개항되자 왜관지역은 일본인전관거류지가 되었기 때문에 기찰의 역할이 없어지면서 기찰에 근무하던 사람이 철수한 뒤 어느 어부가 그 외딴집에 살게 된 것으로 여겨진다. 박원표 선생 얘기는 그 어부가 일본인전관거류지(지금의 동광동과 광복동으로 한정되어 있었음)를 지나다가 손수레에 실려가던 상자 한 개가 떨어져, 그 상자를 주워 집으로 돌아와서 열어보니 종이가 가득 차 있었다는 것이다.

벽지와 바꾼 돈다발

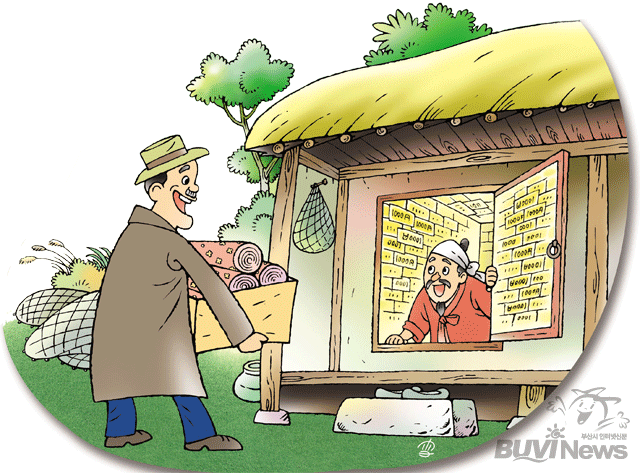

그 외딴집 어부는 그 종이로 벽과 문과 천장을 발랐다고 한다. 그런데 이곳에서 객주업을 하던 L씨가 그 어부집을 지나니 일본은행권 지폐가 벽과 문과 천장에 발려 있어 L씨는 전혀 내색을 보이지 않고 깨끗한 창호지와 벽지를 사서 주고 그 지폐와 바꾸었다는 것이다.

그랬던 L씨는 일제 때 이곳에서 알아주는 부자였던 그 사람이었다고 이곳 옛 노인이 말하더라 하면서도 박원표 선생은 그 말의 진위(眞僞)는 알 수 없었다고 하고 있다.

하지만 개항기의 그 무렵은 일본인이나 우리나 무역업자 아니고는 일본지폐를 쓰지 않아 그 어부는 그 지폐가 돈 아닌 종이로 본 것 같다. 그런데 세상일을 잘 아는 L씨는 어부의 무지를 이용해서 벽지와 창호지를 사주고 지폐를 얻어 가는 용한 수를 썼을지도 모른다.

아니 땐 굴뚝에 연기 날까? 어쩌면 그 부자의 횡재얘기는 사실일지도 모를 일이며 횡재도 눈이 밝아야 하는 것이 아닌가 한다.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

- 작성자

- 부산이야기 2005년 1·2월호

- 작성일자

- 2013-06-25

- 자료출처

- 부산이라좋다

- 제호

- 첨부파일

-

- 부산이라좋다의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.