인권과 평화의 문을 연 ‘일제강제동원역사관’

- 내용

부산광역시남구 홍곡로 320번길 100(대연동 산204-1)에 위치한 '일제강제동원역사관'(이하 역사관)이 지난 12월 10일 역사적인 개관을 하였다.

이 역사관이 위치한 일원은 유엔평화 기념관과 함께 세계에서 단 한곳뿐인 유엔 기념공원이 인접해 있다. 그래서 부산에서 유일한 유엔이라는 공식명칭을 받은 곳이다. 또 부산남구는 '유엔평화문화특구'라는 명칭을 공식 사용하는 곳이다.

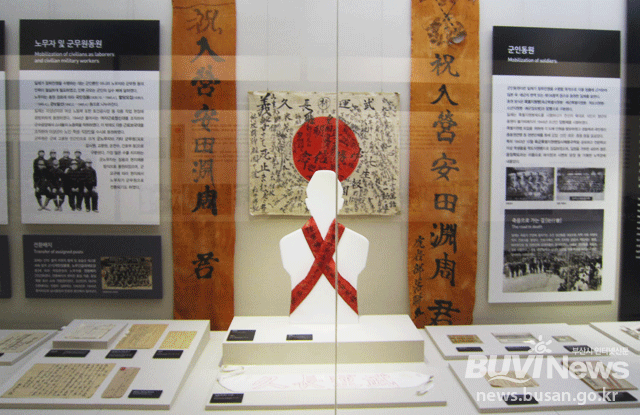

역사관은 6층 건물로 전시실 3곳과 수장고, 교육시설, 공공편의시설, 추도공간, 전시공간, 교육공간, 연구공간으로 배치했다. 4~6층 전시실에는 만주사변 이후 현재까지의 강제동원과 관련한 유품, 기증품, 기록물 등 200여건 350여점을 전시한다.

일제는 1910년부터 시행한 토지조사사업을 통해 소유관계가 불분명한 토지를 강제로 빼앗고 수많은 농민을 소작인으로 전락시켰다. 1920년부터는 산미증식계획을 강행하여 생산능력을 넘어서는 양의 미곡을 일본으로 송출하였다. 곡물공출제도가 시작을 하였다.

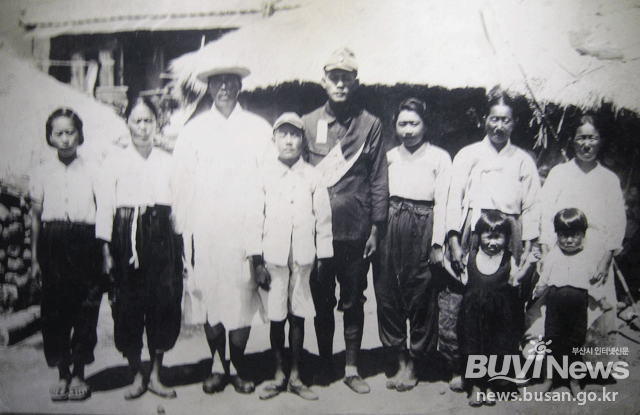

공출제도는 강제로 식량을 뺏어가는 것으로 식량을 내 놓지 못하면 공출대신 가난한 사람들은 인력동원이라는 명목으로 인력을 강제징용으로 끌고 갔다. 인력동원은 두 가지로 '특별지원병', '위안부'였다. 인력공출에는 남녀노소불문이었다.

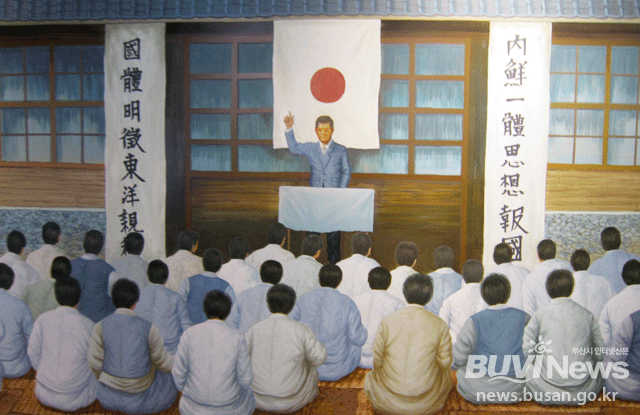

치안유지법과 국방보안법을 만들어서 이 정책에 따르지 않는 사람들을 사상범으로 몰아 마구잡이로 투옥시키고 고문을 했다. 언론결사를 탄압하는 등 조선 사회 전체를 일제가 통제를 하였다. 1939년에는 조선민사령을 개정하여 창씨개명을 강요하였다. 우리 조선인들의 전통적인 성씨제도를 무너뜨리고자 하는 야욕을 품었다.

일제 강제동원 규모로 본 조선인 강제동원은 총 7,827,355명이다. 노무동원이 7,554,764명으로 가장 많았다. 군무원동원은 63,312명이다. 군인동원은 209,279명으로 두 번째 많은 인력을 동원했다.

강제동원을 말하다, 첫 번째 이야기는 2005년에 인터뷰한 일제강제동원피해자 유00씨의 증언.

귀환자가 말하는 탄광의 실상은 많은 조선인들이 전쟁물자인 석탄과 철광을 채굴하는 막장현장에 투입을 한다. 막장의 천장이 무너져 매몰되거나 가스폭발로 각종 사고 위험을 안고 작업에 임했다. 하루 12시간을 컴컴한 막장에서 노동을 하였다. 사갱에서 누운 채로 채탄작업을 하는 사람도 있었다. 탄차로 석탄을 실어 나르는 조선인 노무자들의 비참한 현장실태와 포화 속 공습에도 방공호로 들어가려해도 조선인이라는 이유로 들어갈 수 없었다. 노무현장은 철저한 일제의 강압적인 감시로 잠시도 쉴 수 있는 시간 허용을 불가였다.

일본군 위안소의 유형은 설치시기와 설치장소에 따라서 다양하였다. 위안소 생활은 기본적으로 군에서 제정한 '위안소 이용규칙'에 따라 통제되었다. 규칙에는 군인군무원을 상대하는 시간과 요금, 성병검사, 휴일 등 세세한 사항까지 정해져 있었다.

5층은 강제동원의 현장을 재현하고 체험하고 학습할 수 있는 공간으로 구성했다. 6층은 기획전시실로 다양한 주제의 기획전시와 구성으로 관람객들에게 볼거리를 제공한다. 아직 6층은 준비단계로 입장불가다.

일본의 패전소식을 전해들은 조선인은 귀환을 서둘렀다. 그러나 고향으로 돌아오는 길은 순탄하지 못했다. 동원된 조선인구환은 일본 몫인데 방관하였다. 귀국을 도와야 할 조국은 무정부상태였다. 스스로 귀환 길에 오르다가 폭풍사고로 많은 사람들이 죽었다. 동료의 유해를 안고 고향으로 오는 길은 만감이 교차했다.

이유 없는 무덤 없듯이 세계인권 선언 일에 맞춰서 역사관이 개관을 했다.

관람시간은 오전 10시부터이며 무료이다. 월요일은 휴관한다. 도시철도 2호선 대연역에서 도보로 800m로 부산문화회관 뒤편 산에 덩그러니 건축되어있다. 전화는 070-7709-5135이다. 팩스는 051-621-2391이다.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

- 작성자

- 황복원/부비 리포터

- 작성일자

- 2015-12-17

- 자료출처

- 부산이라좋다

- 제호

- 부산이라좋다의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.