그 많던 길들은 어디로 사라졌을까

물류 중심지 구포… 길마다 놓인 사연 추억 되어

이야기 한마당 - 묻힌 역사 속의 구포길

- 내용

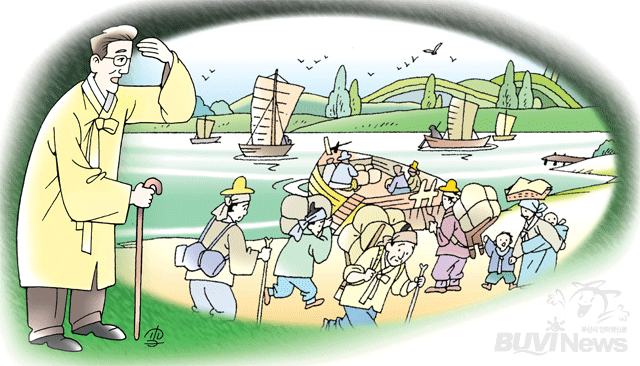

나는 한가한 시간이면 옛길을 찾는다. 옛길에는 지나간 역사가 있고, 그 역사 속에는 앞선 분들이 남긴 삶의 희비가 있고, 그 희비에는 낭만이 있다.

구포의 뱃길

오늘은 어디로 갈까? 그렇다. 구포로 가자. 구포에는 물길로 오갔던 뱃길, 철마가 달리는 철둑길, 사통오달의 한길, 강물을 따라가는 푸른 둑길, 강을 건너지른 교량, 땅 밑을 뚫고 가는 전철 등 없는 길이 없다.

그래도 먼저 찾을 곳은 물길을 헤친 배가 몰려든 옛터 감동진(甘同津) 나룻길을 찾는 게 순서다. 나루터를 말할 때는 감동진이지만 포구를 말할 때는 같은 자리이긴 해도 '감동포' 또는 '구포(龜浦)'가 된다. 감동진에는 나라에 바칠 전세(田稅), 공물세(貢物稅), 호포(戶布)와 군포(軍布), 그 세 가지 현물세가 근방지역에서 뱃길로 모여들었다. 그 현물을 보관하기 위한 남창(南倉)도 있었다.

구포는 그러한 삼세조창(三稅漕倉)의 역할만이 아니었다. 동·남해안 해산물과 명지에서 생산되는 소금이 낙동강 물길을 따라 왜관 상주 안동으로 올랐고 그 배가 돌아올 때는 나락이 실려왔다. 그 나락은 구포에 있는 정미소에서 도정되어 부산과 일본으로 건너갔다.

낙동강 하류의 구포는 그렇게 수운에 의한 물류중심지였다. 그 물류를 도와주는 곳이 구포장이었다. 구포장은 남창이 있는 감동나루터 주위에서 펼쳐졌다.

물류중심지 '구포'

감동나루터는 지금의 구포지하철역에서 둑길로 200m쯤의 북쪽 강가에 있었다. 1933년 둑이 쌓이자 오늘의 강과 갯가는 육지로 바뀌어 없어졌지만 그 이전은 낙동강 강물이 안으로 휘어져 굽어든 만을 이루고 있었다.

그렇지, 벽해상전(碧海桑田)이지. 나는 그날의 감동진에 있었던 구포장을 그리는데 시가지로 바뀐 한길의 차바퀴소리가 요란하다.

찻길을 피해 둑길에 오른다. 둑길 너머 고수부지는 고등채소의 비닐하우스가 질펀하다. 그 너머로 펼쳐진 낙동강은 예나 이제나 유연하다.

낙동강 칠백리 배다리 놓아놓고

물결따라 흐르는 행렬진 돛단배에

봄바람 살랑살랑 휘날리는 옷자락

구포장 선창가에 갈매기도 춤추네그날의 선창노래가 귓결로 울려온다. 구포장으로 왔던 보부상들이 파장으로 막걸리 한잔한 흥취와 함께 뱃전 두드리며 부른 노래다. 그렇게 돌아가는 길은 석양이었을 게다. 하루의 장사를 마친 취기는 흔들리는 뱃길 따라 그 흥은 더했을 것이다. 그게 그날 그날을 살아가는 장돌뱅이들의 낭만이 아니었을까. 이 선창노래는 남창에서 짐을 싣고 부리는 일꾼들도 곧잘 불렀다고 했다.

이까지 와서 구포와 대저를 이어준 또 하나의 길인 구포다리를 보지 않을 수 없다. 둑길을 따라 지하철역을 지나 구포다리 쪽으로 걸음을 옮긴다.

둑길 아래 강가에는 다대포에서 올라오는 순환도로를 조성하느라 공사가 한창이다. 그랬다. 지금 걷고 있는 둑길에도 얘깃거리가 있다.

단칸방에서 부부간에 옥신각신 다투다보니 자식들 눈이 걸려들어 두 부부는 강둑길로 가서 단판을 지을 참이었다. 결판을 내려고 와서보니 달빛아래 흐르는 널브러진 강물과 둑길로 불어오는 선선한 강바람에 그만 죽자살자 하던 부부싸움은 간데 없고 손잡고 돌아가게 되었다는 그 얘기도 구포길 얘기가 아니겠는가.

그래서 강둑길이 단칸방 부부의 아베크길이 되었다는 말도 그럴 만하다.

구포둑길과 구포다리

구포다리로 와서보니 다리 첫머리는 다대포에서 오르는 순환도로 구축으로 이미 철거되었고 몇 해 전 홍수로 무너진 다리교각의 상판도 끊어진 그대로다.

구포다리가 선 것은 1935년. 처음 설 때는 전국에서 가장 긴 1천60m의 다리였다. 그래서 이름도 낙동장교였다. 다리가 설 때 이런 일도 있었다고 한다.

그때의 구포면장은 장익원 씨였고 경상남도 도지사는 일본인 와다나베였다. 와다나베 도지사가 장 면장을 불러 구포다리가 놓여지면 구포가 발전할 것이니 혜택을 입는 구포면에서 건설비 일부를 부담해야 한다고 했다는 것이다.

그 말에 장 면장은 다리가 놓이면 그 다리로 이제까지 모여들던 물산은 모두 부산으로 직송되어 되려 구포는 불리하다고 했다. 하지만 도 지사님이 그리 말하니 1천원을 부담하겠다고 했다.

그러자 와다나베 도지사가 1천원? 1천원 밖에 못내! 그런 돈은 안 받아! 화를 버럭 내었다. 장 면장은 능청스레 "받지 않겠다니 고맙습니다. 그러면 그만 물러가겠습니다" 하고 구포다리를 놓는데 김해는 막대한 부담금을 내었는데 구포는 한푼도 내지 않았다는 것이다.

또 하나의 일화도 있다. 다리가 놓여 다리 양쪽에 가로등이 서고 가로등 전기료를 전기회사에서 내라고 했다고 한다. 그러자 그때 김해군에 속해 있던 대저면 쪽에서는 구포가 내어야 한다고 하고 구포는 대저가 내어야 한다고 했다. 양쪽에서 옥신각신 버티다가 그러면 다리 위에서 줄다리기를 하자, 줄다리기를 해서 진 쪽이 전기료를 내자고 했다. 그 결과 구포 쪽이 이겨서 대저 쪽에서 가로등 전기료 전액을 부담했다는 얘기도 있다.

둑길을 걷고 다리길도 보았다. 철둑길로 갈 차례다. 자기 다칠 줄도 모르고 마구 달리는 찻길을 지나 경부선 구포역으로 간다.

'내 딸 사이소·내 배 사이소'

이 이야기는 6·25 한국전쟁의 그때에서 몇 해를 이어온 일이다. 그땐 지방민이고 피난민이고 살기 어려웠다. 그 어려운 때의 아주머니들은 봄으로는 삼락동 강변에서 나는 딸기를 광주리에 담아 구포역에 기차가 멈출 때면 우르르 달려가서 그때는 열고 닫는 창이었던 그 차창을 향해 "내 딸 사이소" 하고 소리쳤다.

차가 멈추는 시간이 짧아 바삐 말하다보니 '딸기'의 '기'가 빠져 "내 딸 사이소"가 되고 만 것이었다. 순간을 다투는 시간이었다. 한 손은 광주리를 주고 한 손은 돈을 받아야 했다. 광주리는 주고 돈을 받지 못했는데 차가 떠나면 낭패다. 거기다 바삐 돌아야 한 광주리라도 더 팔 수 있다.

기차가 멈추는 구포역의 한때는 그렇게 아귀다툼의 수라장이었다. 역원들도 철조망을 뚫고 몰려드는 아주머니들에게는 속수무책이었다.

가을이면 아주머니들은 대저에서 나오는 배를 광주리에 담아 봄의 딸기처럼 팔았다. 그때는 "내 배 사이소"였다. 그래서 한동안 이런 우스갯소리가 있었다. 구포아주머니들은 봄이면 "내 딸 사이소" 하고 자기 딸을 팔다가 가을이면 "내 배 사이소" 하고 자기 배를 판다고.

그러나 그날의 철조망은 없어지고 아주머니들이 겪은 그 어려움은 전설이 되어가고 있다.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

- 작성자

- 부산이야기 2006년 7·8월호

- 작성일자

- 2013-08-22

- 자료출처

- 부산이라좋다

- 제호

- 첨부파일

-

- 부산이라좋다의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.