지조와 절개의 표상 ‘동래 기생’

해방 이후 역사 속으로… 국악 전수 큰 역할

이야기 한마당 - 동래의 관기(官妓), 그 후일담

- 내용

부산의 옛인 동래에 언제부터 관기제도가 있게 되었는지는 분명하지 않으나 임진왜란 전후에 그 제도가 있었을 것은 사실이다. 그것은 임진왜란 이후는 동래도호부가 일본과의 외교적 절차와 접대를 전담하고 있었기 때문이다.

오늘날 우리가 기생(妓生)이라 할 때면 남성의 놀이 대상인 '논다니' 또는 '몸을 파는 여자'로 생각하는 경우가 있다. 그러나 지난날의 진정한 기생은 그게 아니라 지조(志操)의 예인(藝人)이었다.

기생의 존재가 제도상으로 굳어진 것은 조선시대라 할 수 있다. 조선시대 궁중에서 연회를 베풀 때는 악기를 타고 노래를 부르고 춤을 추는 여악(女樂)이 있고, 병을 고치는 의녀(醫女)가 있고, 궁중 의복을 마련하는 상방기생(尙房妓生)이 있었다. 이를 통틀어 관기(官妓) 또는 기생이라 했다. 이들 기생은 상서원에서 관장하며 엄격한 궁중법도로 다스렸다.

관기(官妓)의 유래

그런데 지방관아(官衙 : 오늘날의 관청)에서도 조정에서 내려오는 사신이나 외국에서 오는 사절(使節)이 있어 연회를 베풀 때면 여악(女樂)이 요구되고 관아에서 의복 마름이나 음식 마련을 할 때면 그를 맡을 여인이 필요했다.

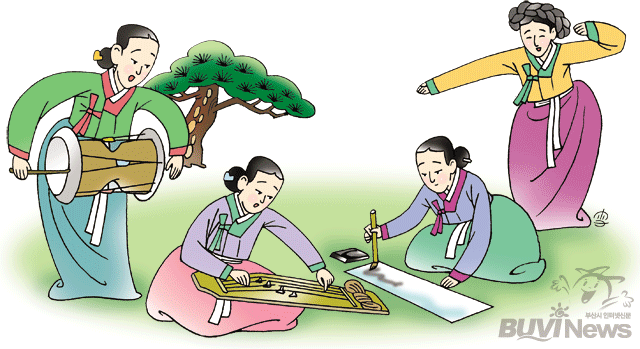

그럴 경우 조정의 승인을 얻어 관기를 두고 관기는 관기청(官妓廳)에서 다스렸다. 지방관아의 관기청은 여악(女樂) 동기(童妓)에게 기예(技藝)를 가르쳤는데 그 기예는 노래와 춤과 거문고와 가야금 같은 기악은 물론 상류 사족(士族)의 교양에 걸맞게 예절과 시 서 화(詩書畵)도 가르쳤다.

낙숙한 시작을 보인 황진이(黃眞伊), 70여수의 가사와 한시를 지은 매창(梅窓), 국색시(國色詩)를 쓴 계월향(桂月香), 청구영언에 시조를 전한 소백주(小柏舟) 들은 여류 선비의 본보기라 할 수 있다.

혹들 오늘날에 와서 일부 글 쓰는 이의 글이나 영화, 텔레비전 드라마가 독자나 청취자의 흥미에 영합하느라 그들의 행위를 잡스럽게 표현, 남성의 노리개 감으로 인식되어 그 날의 기생사회가 폄하(貶下)된 바 적지 않다.

동래의 관기

부산의 옛인 동래에 언제부터 관기제도가 있게 되었는지는 분명하지 않으나 임진왜란 전후에 그 제도가 있었을 것은 사실이다. 그것은 임진왜란 이후는 동래도호부가 일본과의 외교적 절차와 접대를 전담하고 있었기 때문이다.

그 외교는 왜관 밖에 있었던 연향대청(宴饗大廳)에서 주로 행해졌다. 용두산 주위에 있었던 초량왜관 당시는 왜관의 북쪽이 되는 지금의 광일초등학교 자리에 연향대청이 있었다.

그 연향대청은 일본에서 국가의 사명을 받고 오는 사신을 접대하고 상호간의 국사(國事)를 의논하는 곳이었다. 그때 일본 사신과 협의하는 회담에는 조정에서 파견된 접의관이 내려오거나 경상감사나 동래부사가 이쪽 사신의 역할을 했지만 회담에 앞서 연회(宴會)가 베풀어지고 그 연회의 여흥으로 우리의 가무기(歌舞技)가 연희(演戱)되었다.

회담이 오래일 때는 회담 사이 사신들의 피로를 풀기 위해 가무기가 연희된 때도 있었다. 회담이 끝나서도 연회와 연희가 베풀어졌다.

'관기' 민기(民妓)로 풀려나다

그럴 때의 연희는 동래부의 관기가 맡아야 했다. 그래서 조선시대는 중국의 사신을 맞는 평안도의 의주(義州)기생과 일본의 사신을 맞는 경상도의 동래기생의 역할이 컸다.

동래 관기들은 그러한 외교사절을 맞을 때 뿐 아니라 조정에서 고관이 내려올 때 또는 동래부에서 잔치가 있을 때면 그 잔치에 흥을 더하기 위해 가무기를 연희했다.

그 가무기의 기량을 자랑하는 관기는 관기청(官妓廳)에서 관장했는데 동래부 관기청은 오늘날의 수안동에 남아 있는 동헌(東軒 : 부사의 집무처) 남쪽자리에 있었다. 관기의 교양과 기량을 닦는 교방은 그 당시 도화동(桃花洞)이라는 이름을 가졌던 지금의 학소대 남쪽에 있었다고 전해진다.

관기제도는 1910년 일본이 우리나라를 강점하면서 없어지고 관기는 민간사회로 풀려나서 민기(民妓)가 되었다. 그 민기들은 1910년 엄격한 규율 아래 행동의 제약을 받아야 하는 '동래기생조합'을 조직했다. 1912년에는 '동래예기(藝妓)조합'으로 이름을 바꾸어 오늘날의 동래구 명륜동에 자리를 잡았다. 이때부터 민간인의 주연(酒宴)자리에 값진 한복에 분단장을 하고 거문고 또는 가야금, 북, 장구를 가져가서 기악과 노래와 춤으로 주흥을 돋웠다.

국악 전수에 큰 역할

그 '동래기예조합'은 1935년 무렵 동래온천장으로 자리를 옮겼다. 광복 후는 국악원(國樂院)으로 이름이 바뀌고 오늘날에는 여기(女妓)와는 관계가 멀어진 '동래국악진흥회'가 되어 우리 고유의 국악전수에 힘을 기울이고 있다.

그랬다. 35년 간의 일제강점기에 일제가 우리 민족의 전통적 정서를 말살하려고 그리도 기류(妓流)를 탄압했는데도 우리의 노래인 창(唱)과 거문고와 가야금의 주법(奏法)과 우리 고유의 춤을 기류들이 지켜 왔다.

그들은 진정의 전통 국악의 계승자였다.

동래의 민기(民妓)는 기류라 해도 세간에서 일컬어진 남성에 희롱되는 천박의 여인이 아니었다. 관기의 후예였다. 절개와 의리에 살았다.

동래기녀 출신 한동연 여사는 사회사업에 헌신하여 지역 주민의 칭송을 받으면서 그 사회사업에 뜻을 같이한 김만일 목사와 결혼을 하여 여생을 유감 없이 마쳤다. 그들 가운데는 우리의 풍악과 풍류로 얻은 수입으로 형제자매나 이웃 자제를 공부시켜 나라의 동량재가 되게 한 바도 적지 않다.

사라져 버린 동래기생

이 기계(妓界)가 쇠퇴한 것은 광복 이후 한국전쟁을 맞고 미군이 주둔하고 서구의 퇴폐문명이 물밀 듯 들어오면서 성도덕이 문란해진데 있었다. 그 날의 기류들은 세태 따라 생겨난 창녀가 될 수도, 창녀로 오해받을 수도 없었다. 서구식 악기와 노래와 춤이 판을 쳤기 때문에 설자리를 잃었다. 뿔뿔이 흩어졌다. 오늘에서 생각하면 그 날에 가졌던 그들의 자취에 아쉬움과 그리움이 간다.

온천장의 금강공원 계곡에서 50년대 창(唱)을 닦느라 목청을 돋우던 그 동기는 어디로 갔으며, 60년대 금강공원 아래 조그마한 집에서 기녀 몇몇이 어울려 살며 갈 길을 찾던 그들이나 산성에서 세 사람의 노기가 어울려 살며 막걸리와 염소불고기를 구워 팔며 세태를 한탄하던 70년대의 그들은 지금 어찌 되었는가.

동래에서 우리 고유의 음식으로 이름을 날리며 지난날 기생이었음을 애써 숨기려 했던 'ㅊ' 여사도 고인이 된 지 20년이 된다. 그러면 동래기생이 자취를 감춘 시기를 60년대? 70년대? 아니다. 굳이 시기를 그을 것도 없다. 그저 그 무렵 역사의 뒤안길로 사라졌을 뿐이다.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

- 작성자

- 부산이야기 2005년 5·6월호

- 작성일자

- 2013-07-09

- 자료출처

- 부산이라좋다

- 제호

- 첨부파일

-

- 부산이라좋다의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.