팔도사람 ‘으랏차차’ 힘자랑 한판

명지는 영남 최대 소금 공급지… 조선시대부터 염전 성행

이야기 한마당 - 명지(鳴旨) ‘알씨름’

- 내용

낙동강 하구(河口) 서편이 되면서 바다를 면한 강서구 명지동(鳴旨洞)의 남쪽 지역은 오늘날은 시가지가 들어서고 주거단지가 형성되었다.

빈터 밭 역시 파와 채소류가 재배되는 평지로 바뀌었지만 1950년대 후반까지만 해도 이 지역은 바닷물을 끌어들여 소금을 생산하는 염전지대(鹽田地帶)였다.

태조 때부터 염전 국가가 관리

이 염전이 언제 조성되었는지에 대해서는 정확한 기록을 접할 수 없으나 민간에서 생산·판매하다가 조선 태조 때부터 국가에서 관리하는 관유(官有)가 되어, 여기서 생산되는 소금은 국가에 의무적으로 납부하고 그 대가로 국가에서 쌀과 베(布)를 받았다. 오늘날의 전매제도와 같은 것으로 여겨진다.

관유가 되었던 이 명지염장(鹽藏)은 그동안 염장을 관리하던 관리의 부정이 심해 중종(中宗) 때 민간경영의 사유화(私有化)로 바뀌었다가 영조(英祖) 때 다시 관(官)이 점유했다.

그러나 역시 관리들의 갖가지 부정·비리가 물의를 일으켜 1819년(순조·純祖 19년) 다시 공염제도(公鹽制度)가 폐지되고 말았다.

이렇게 명지염전의 제염사(製鹽史)는 관유와 사유로 반복되면서도 제염은 계속되어 가다가 일제강점기인 1935년 휴업을 하게 되었다. 그 휴업 이전까지 명지에서 생산된 연간 생산량은 60㎏ 들이 10만 가마였다.

염전 관리들의 부정부패 심각

1945년 광복 후 최종호(崔琮浩) 김명수(金明守) 박재규(朴再奎) 박석곤(朴錫坤) 등의 발기로 명지면에서 17명, 신호(新湖) 7명, 녹산(菉山) 9명의 투자로 염장이 복구되어 연간 20만 가마를 생산하였으나 경제성 부족으로 어려움을 겪게 되었다. 그 사이 박석곤 엄명섭(嚴明燮) 박소룡(朴小龍)이 최후까지 버텼으나 마침내는 중단하지 않을 수 없었다.

사실 소금은 우리들의 일반 먹거리와 함께 생명유지를 위해선 불가결의 것이다. 그래서 국가는 국민보건상의 긴요성에 따라 소금의 생산과 공급을 원활히 하고 국가가 필요로 하는 재원을 얻기 위해 소금의 생산을 공영제(公營制)로 했으나 그에 따른 관리들의 부정으로 사유제로 바뀌어 간 것이다.

하지만 관유염전(官有鹽田)이건 사유염전(私有鹽田)이건 생산된 소금은 장사꾼으로 해서 지역으로 확산 판매되었다. 그러니 명지염전 지역으로 소금장수들이 운반할 수 있는 배 또는 소를 몰고 모여들었다. 운반선은 낙동강의 뱃길을 따른 운반선도 있고, 동해안 남해안의 운반선도 있었다.

운반선을 몰고 오는 장사꾼들은 소금만 받아 가는 것이 아니라 명지서 나는 젓갈, 해산물, 오늘날의 강서구 지역 곳곳에서 나는 갈대로 만든 갈발, 갈삭자리, 갈바구니 같은 토산품도 받아들여 상품으로 삼았다.

영남 사람은 명지 소금 먹는다

그래서 5일장이 섰는데 5일과 10일은 명호장(명지장)으로 명지의 중리 영강마을에서 열리고, 이웃의 녹산장은 명지장 하루 뒤인 1일과 6일에 열리고, 하단장은 녹산장 하루 뒤인 2일과 7일에 열렸다. 이 배들은 동해안 남해안 여러 포구를 돌며 소금과 젓갈, 갈대수공품들을 내고 곡식 또는 그 지역 토산물을 받아들이며 장사를 했다.

낙동강 뱃길을 따른 배들은 삼랑진 남지 현풍 왜관 선산 안동으로 거슬러 오르며 소금을 내고 나락을 받아들여 하단 구포로 내려와 정미(精米)를 했다.

명지염전으로 모여드는 것은 배뿐만이 아니었다. 소도 모여들었다. 내륙으로 가는 소금은 소금가마니를 소등 양쪽으로 균등하게 묶어 실어 운반을 했다. 그래서 영남지역 사람으로 명지소금 먹지 않는 사람은 없을 것이라 했다. 이렇게 명지염전으로 조선시대는 물론 일제강점기에도 소금장수들이 각지에서 몰려들었는데 그들은 건장한 남성들이었다. 그들 사이는 자주 만나 교분이 두터워진 사람도 있었다.

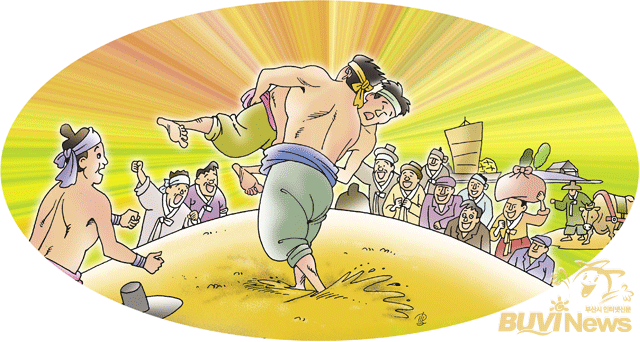

그런 가운데 각지에서 오는 사람끼리 지방이 가진 힘자랑으로 지방과 지방이 대결하는 단체경합의 씨름판이 벌어지기도 하고 개인 대 개인의 씨름도 벌어졌다.

옛날엔 명지도(鳴旨島)라 일컬어진 삼각주의 모래톱 섬으로 된 명지동에는 씨름판을 일정한 자리에 정할 필요도 없었다. 그때 그때의 흥취 따라 사장(沙場)에서 벌어지는 것이 씨름판이었다.

팔도 힘자랑 '명지 알씨름'

그런데 부산지명총람 제5권(1999년 부산시사편찬위원회 간(干))은 이 씨름을 '명지 알씨름'이라 하면서 이 알씨름은 '앞뺌이(팔 잡아 돌리기)'라고도 하는데 오른팔로 상대방의 오른쪽 무릎을 누르고 당기는 씨름이라 했다.

이 설명대로라면 알씨름은 우리나라 씨름의 종류 가운데의 고려기(高麗技)로 '요교'라 하여 종아리를 붙들고 당기는 씨름이었을 것으로 여겨진다. 그러니 여러 고을의 사람이 모여드니 여러 고을의 씨름이 이곳에서 벌어졌을 만도 하다.

이 씨름판에서는 이기는 사람을 격려하는 뜻으로 엽전도 군중 속에서 던져졌다. 뜨내기 행상들이었으니 돈도 가졌을 것이고 낭만적 기분도 작용했을 것이다.

이렇게 염전지대의 알씨름의 영향으로 오늘날의 강서지역은 씨름이 성하게 일어났다.

그래서 명지동을 중심으로 한 이 지역에서는 초등학교 학생쯤의 나이 때 씨름에서 이기는 아이가 또래들 가운데서 패권을 쥐고, 옷이 찢겨 집으로 돌아왔을 때 미끄러져서 옷이 찢겼다든가 나무에 오르다 찢겼다 하면 어머니가 야단벼락을 쳐도 씨름을 하다가 찢겼다면 나무라지 않았다고 한다.

씨름은 온몸의 힘으로 겨루는 우리의 전통 국기(國技)이자 민속이다. 그 날의 명지 알씨름이 아닌 재래씨름이라도 좋으니 바다와 강을 낀 강서지역 사장에서 다시 우리의 국기를 일으킬 수 없을까.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

- 작성자

- 부산이야기 2004년 3·4월호

- 작성일자

- 2013-05-14

- 자료출처

- 부산이라좋다

- 제호

- 첨부파일

-

- 부산이라좋다의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.