아리랑 아리랑 눈물고개 넘어간다

이야기 한마당-영도 아리랑고개의 유래

- 내용

“아리랑 아리랑 아리리요 아리랑 고개를 넘어간다. 나를 버리고 가시는 님은 십 리도 못 가서 발병난다.”

한말(韓末)에서 일제 강점기를 통해 겨레의 비분을 표백하면서 널리 불려졌던 우리 구전가요 아리랑의 첫절이다. 언제 어디서부터란 발상은 알 수 없지만 고대로부터 우리의 정감에 맞아들게 첨가 개조되면서 오늘날까지 서민의 애환을 풀어오고 있다.

서민 애환 담은 아리랑

오랜 세월을 통해 널리 불려지는 가운데 가락과 가사가 얼마간씩 변화돼 왔다. 밀양아리랑, 강원도아리랑, 정선아리랑, 진도아리랑 이밖에도 많은 종류의 아리랑이 전해진다.

왜인과 일본에 시달리고 문물의 교체기를 맞은 그 때 갈피를 잡지 못해 곤욕을 치러야 했던 지난날의 부산지역에도 삶의 고됨이 절로 표출되고 절로 전해진 한숨 같은 가락이 없을 수 없었다.

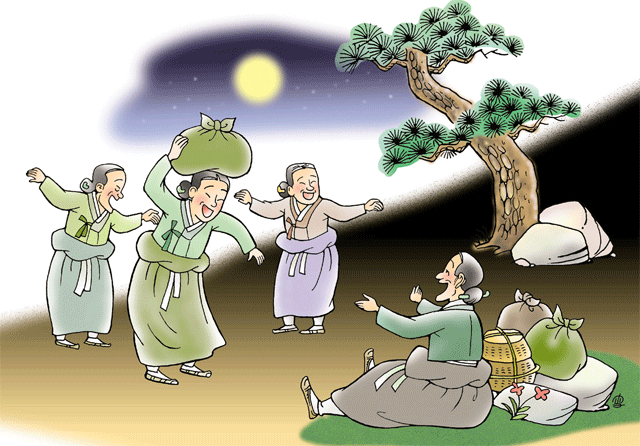

오늘에서 100년을 더 거슬러 오른 그쯤이나 되었을 것이다. 오늘날의 영도 아리랑고개에서는 삶에 지친 영도의 아낙네들이 휘영청 밝은 달빛이 소나무 그늘을 묵화(墨畵)로 그려 가는 그 아래에서 애환 속의 아리랑을 함께 어울려 불렀다.

그랬었다. 영도는 하나의 섬이었고 신라 때부터 말을 길러내는 국마장(國馬場)으로 말이 자유분방하게 뛰노는 말의 낙천지였다. 그래서 국마장인 당시는 정착된 인가(人家) 형성을 나라에서 금하고 있었다.

그러나 농막(農幕)이나 어장으로 출입하는 어막(魚幕) 같은 것이 있어 사람 왕래는 빈번했던 것 같다.

본격적으로 정착 마을이 형성된 것은 1881년 동삼동 중리에 수군진영(현재의 해군)인 절영도진(絶影島鎭)을 설진하기 위해 그 설진에 앞서 국마장의 말을 오늘날의 서구 암남동으로 옮기고부터가 된다.

말의 낙천지 영도

하지만 마을이 형성되면서 정착생활을 하고 보니 바다에서 생산된 해산물은 지천으로 남아도는데 쌀 보리쌀 같은 양곡류인 농산물이 모자랐다.

수산물과 농산물의 교환이 필요했지만 이곳 저곳 흩어져 사는 얼마 안 되는 주민이고 보니 시장을 형성할 수도 없었다. 가까운 장이라고는 오늘날 범일동의 부산진시장 자리를 중심해서 있었던 부산장으로 그 부산장에는 곡물과 말린 해산물과 왜관을 통해 오는 일본제 일용품들이 난전에 펼쳐지는 5일장이었다.

영도 가운데도 동삼동, 청학동, 신선동, 영선동 쪽에 살던 아낙네들은 지금에서 100년 전쯤의 그 때 4일과 9일에 열리는 부산장 장날이면 광주리에 말린 고기, 말린 조개, 말린 담치, 말린 해조류를 담아 머리에 이고 지금의 봉래동 바닷가에 있던 나루터까지 와서 그곳에서 나룻배를 타고 중앙동 옛 시청의 남쪽 바닷가에 있던 용미산(龍尾山) 나루터에 내려 부산장으로 걸어올랐다. 부산장으로 가서는 말린 해산물을 팔고 쌀 보리 콩 같은 곡물과 일용품을 사서 돌아왔다.

그렇게 영도에서 부산진 범일동까지 갔다가 오는 거리는 70리 넘게 되었을 것이다.

그러니 영도를 떠날 때는 새벽이 될 수밖에 없었다. 새벽에 남정네는 바다로 나가고 아낙네들이 떼지어 장보러 나섰다. 떼지어 나서는 것은 여럿이 어울려야 물건 흥정에 손해도 덜 보고 오가는데 얘기벗도 되었다.

부산장에서 팔고 사기를 마치고 장터 이웃의 우물샘 물을 떠서 삼베보자기에 싸온 주먹밥을 먹고는 되돌아오는 길은 늦어졌다. 팔고 사는데 시간이 걸렸기 때문이다.

돌아 올 때도 머리에는 여전히 짐이 실렸다. 쌀 보리 콩 들은 올 때의 마른 것들보다 더 무겁다.

쌀 보리 곡식 이고 넘던 고개

오늘날의 초량동 영주동 중앙동 바닷가를 지나 해가 기울어 어두워질 무렵에서야 용미산 나루터까지 올 수 있었다. 나룻배를 타고 내린 봉래동에서는 봉래산 기슭 오솔길을 잡아 올라야 했다. 오솔길은 꼬불꼬불 꼬부랑길이었다. 장날이면 도둑들이 장꾼을 노린다는 길이었다. 영도의 아주머니들이 떼지어 다니는 것도 이 장날 도둑에 대비한 일이었다.

오늘날은 그 길에 산복도로가 가로질러 그날의 길이 없어지면서 시가지가 되었지만 그 당시는 봉래동에서 청학동 산기슭을 오르는 비탈길이었다.

이 길을 걸어 오를 때의 아주머니들은 지칠 대로 지쳐 있을 때였다. 그러나 지금의 봉래동3동·4동의 경계쯤에 있었던 고개는 이쪽의 청학동과 동삼동 사람들과 저쪽의 신선동과 영선동 사람들이 갈리어 헤어져야 할 자리였다. 이 고개까지 온 아주머니는 머리에 인 짐을 내리고 한숨 크게 내쉬며 고달픈 다리를 쭉 뻗었다. 어느 한 아주머니에서 아리랑 가락이 구슬프게 터져나온다. 고단한 삶을 한탄하는 데는 꼭 맞아드는 가락이요 가사다.

뒤따라 와서 앉은 아주머니의 가락이 어울렸다. 합창으로 바뀐 노래는 달밤을 타고 요요한 가락이 되고, 마침내는 덩실덩실 춤으로 너울거렸다.

한동안의 노래와 춤으로 어울린 뒤 청학동과 동삼동 사람은 왼쪽 길을 잡고 신선동과 영선동 사람은 오른쪽 길을 잡았다. 아리랑은 서로를 전송하는 전송곡이나 되듯 이어지고 있었다.

그렇게 부산장날의 저녁때면 봉래동 3동과 4동의 경계쯤이 되는 고개에선 아낙네들의 아리랑이 애환으로 나부꼈다. 그래서 그 고개를 아리랑고개라 했는데 지금도 그 아리랑고개란 이름은 그날을 말하듯 전설처럼 남아 있다.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

- 작성자

- 부산이야기 2002년 11·12월호

- 작성일자

- 2013-04-02

- 자료출처

- 부산이라좋다

- 제호

- 첨부파일

-

- 부산이라좋다의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.