부산근대역사관

#2. 공간 이야기 두 번째: 다시 살아난 공간, 오늘의 영도를 걷다

영도의 공간들은 설명보다 체류를 요구한다. 잠시 머무르다 떠나는 방문자가 아니라, 시간을 함께 견디는 사람에게만 열리는 감각이 있기 때문이다. 이 글은 영도를 ‘소비되는 장소’가 아닌 ‘겹겹이 축적되는 세계’로 바라보는 하나의 관점이다.

빠르지 않아도 괜찮고, 완성되지 않아도 괜찮은 공간들. 그 느린 태도가 오늘의 영도를 만들고 있다.

부산에 뿌리내린 수많은 장소 중에서 영도는 유독 ‘계(界)’를 떠올리게 한다. 해운대나 광안리, 전포가 흐름과 이동을 상징하는 ‘류(流)’의 장소라면, 영도는 사방이 바다로 둘러싸여 스스로의 경계선을 분명히 그어온 섬이다.

계는 구분 짓고, 나누고, 고립시킨다. 그러나 그 고립은 역설적으로 시간을 차곡차곡 쌓는 힘을 만든다. 영도는 바로 그 느린 시간의 레이어가 겹겹이 쌓여 만들어진 세계(世界)다.

그래서 영도에서 진행되는 일부 공공사업이 여전히 ‘류’의 방식에 머물러 있는 현실은 안타깝다. 빠르게 보여주고 즉시 완성하려는 속도는 영도의 시간과 어긋난다. 영도에서는 느려도 괜찮고, 미완성이어도 괜찮다. 중요한 것은 시간이 새겨질 여백을 남기는 일이다. 그것이 이 섬을 이해하는 최소한의 태도다.

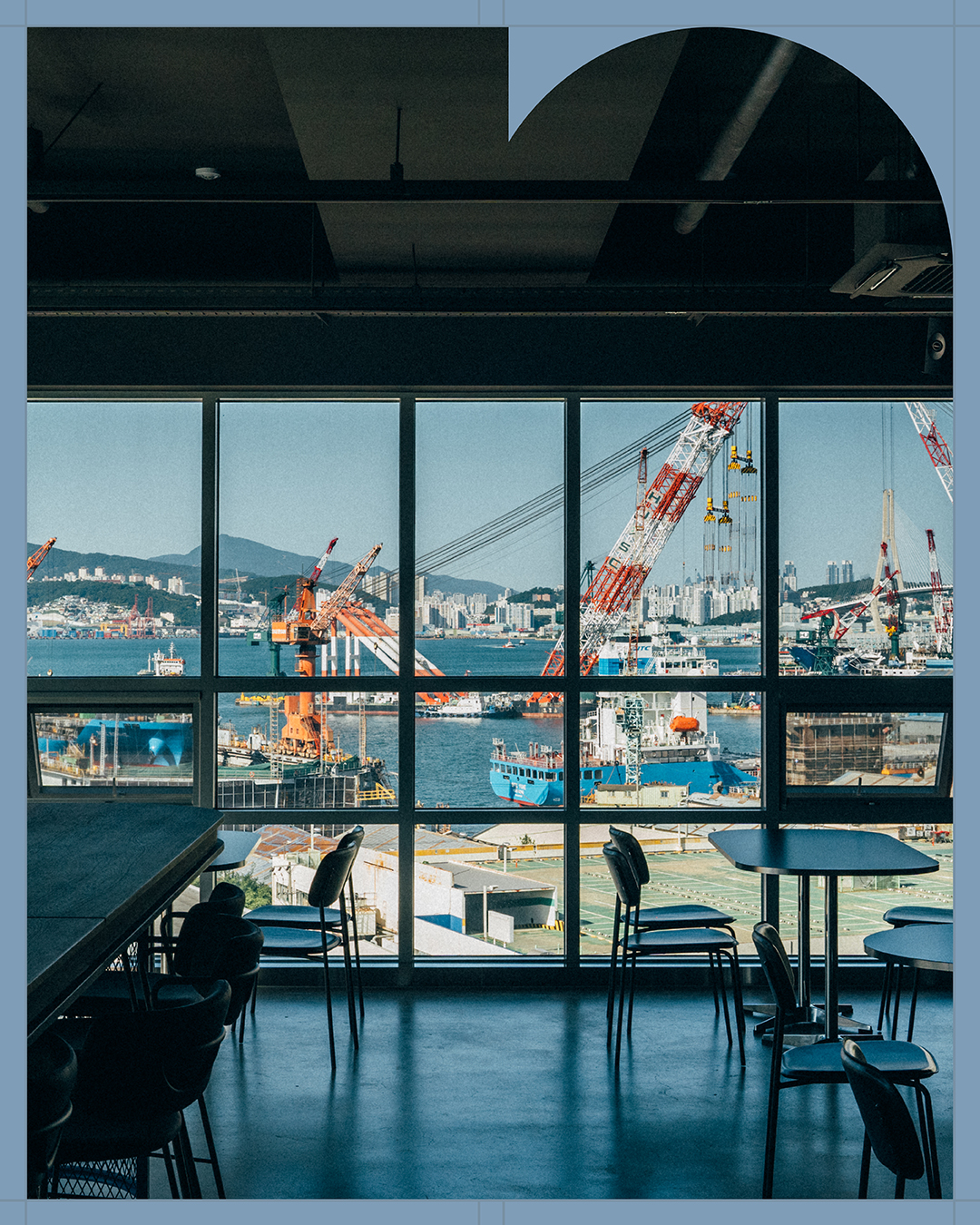

‘류’의 사람들은 목적지를 향해 직진한다. 카페와 전망, 바다 뷰가 그렇다. 그러나 ‘계’의 세계는 목적지를 앞세우지 않는다. 영도를 ‘류’의 관점으로 방문하는 사람은 결국 진짜 영도를 놓치고 만다. 그들이 보고 간 것은 바다를 담은 창 한 장과 감각적인 인테리어일 뿐, 그 아래에 놓인 섬의 결이나 경계적 감수성에는 닿지 못한다. 반대로 최근 몇 년간 영도에는 시간을 쌓아가는 방식으로 공간을 만든 사례들이 조용히 늘고 있다.

부산대교를 넘어 봉래동 물양장의 느슨한 창고군은 이미 영도의 새로운 얼굴로 자리 잡았다. ‘무명일기’, ‘모모스커피’, ‘스페이스 원지’는 물양장의 풍경을 해치지 않은 채 제 자리를 찾아 앉는다. 얼마 전 한 맛 칼럼니스트가 가장 부산다운 풍경으로 와일드웨이브가 운영하는 ‘사우어영도’를 꼽았다는 말도 과장이 아니다. 영도의 바다는 도시의 바다라기보다 부산 바다의 원형에 가깝다. 부산역에서 택시를 타고 가장 먼저 이곳으로 향하는 여행객들이 많은 이유다.

봉래시장 골목의 주택을 연결해 만든 ‘아레아식스’, 영도의 재료를 새롭게 해석해 미슐랭에 오른 ‘아르프’, 봉래탕 가족이 실제로 살던 집을 이어 만든 목욕탕 라운지 ‘일렁’, 이름처럼 담백하게 운영되는 ‘서재이자 서점’까지. 영도의 골목은 요란하지 않은 방식으로 실험을 이어가고 있다.

깡깡이예술마을은 조선소의 망치 소리가 골목마다 스며 있던 시간을 품은 채 지금에 이르렀다. 이국적인 벽화들이 기계 부품 가게와 겹치며 묘한 조화를 이루고, 지워내기보다 남겨두는 태도는 영도의 매력을 한 겹 더 깊게 만든다.

급경사 산비탈의 산복도로 마을에는 빈집이 늘고 있지만, 그 사이로 새로운 공간들이 하나둘 불을 밝히고 있다. 영도 출신 김수우 시인이 운영하는 인문학 공간 ‘백년어서원’, 손문상 화가와 유진목 시인 부부가 꾸린 서점 ‘손목서가’, 심보라·엄창환 부부가 만든 청년문화 대안공간 ‘심오한집’이 그렇다. 바다와 삶을 함께 바라보는, 영도 특유의 조망이 살아 있는 공간들이다.

이 공간들의 공통점은 하나다. 새로움을 억지로 밀어 넣지 않고, 오래된 것을 이유 없이 지우지 않는다는 것. 영도는 ‘변화’로 이름 붙여지는 곳이 아니라, ‘축적’으로 다시 구성되는 곳임을 이 작은 공간들은 조용히 증명한다.

그래서 영도는 부산 안에 있으면서도 부산과는 다른 세계다. 그리고 그 세계는 오늘도 느린 속도로, 그러나 분명하게 쌓여가고 있다.