부산근대역사관

#3. 사람 이야기 첫 번째: 1987년 그리고 스물두 살 박종철

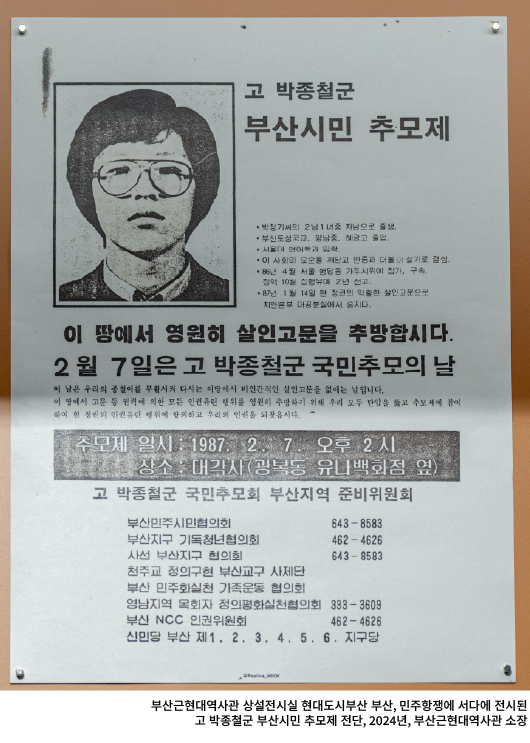

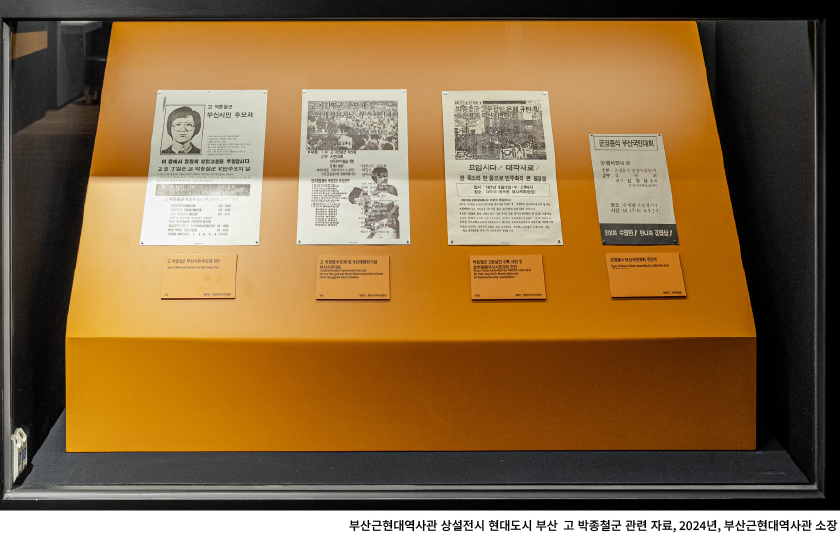

1987년 1월 14일 서울대 언어학과 3학년에 재학 중이던 박종철은 남영동 대공분실 509호에서 경찰의 물고문을 받다 사망합니다. ‘탁’치니 ‘억’하고 죽었다는 정부의 황당한 발표는 진상규명과 책임자 처벌을 요구하는 전국민적 저항을 촉발하게 됩니다.

1월부터 대학가와 종교계, 시민사회에서 진상규명을 요구하는 집회가 이어졌으며, 5월 18일 천주교정의구현사제단의 “박종철 고문사 사건의 진상이 조작되었다.”라는 성명서 발표는 정권의 부도덕함에 대한 국민들의 분노를 폭발시켜 6.10민주항쟁의 기폭제가 되었습니다. 6월 9일 전국 대학에서 6·10대회 참여를 결의하기 위한 출정식이 열렸으며, 이날 많은 학생이 최루탄에 부상을 당합니다. 특히 연세대생 이한열의 최루탄 피격은 6월 내내 시민들의 함성이 거리를 메우는 결정적 계기가 됩니다. 1987년 6월 10일 서울과 부산을 비롯해 전국 주요 도시에서 동시다발로 개최된 ‘박종철군 고문살인 은폐규탄 및 호헌철폐 국민대회’는 6·10민주항쟁의 그날이 되어 민주주의 정착의 결정적 분수령이 되었습니다.

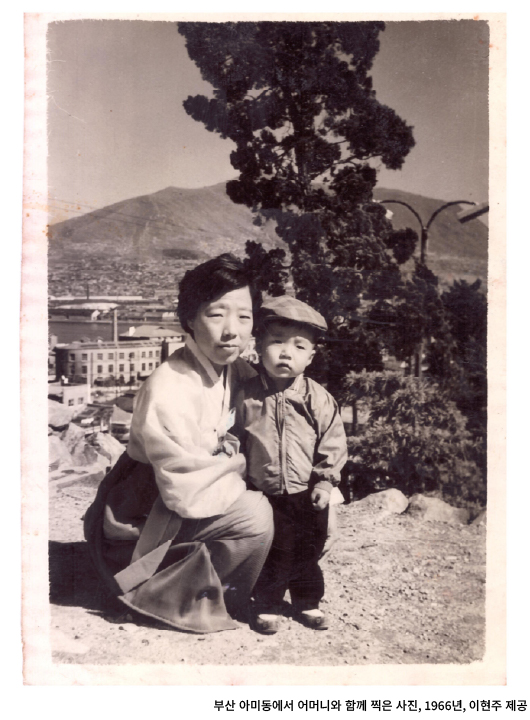

1964년 4월 1일 부산 아미동에서 태어난 박종철은 가족들의 사랑을 넉넉하게 받는 막내로, 동네 형들과 누나들의 귀여움을 독차지하는 개구쟁이로 어린시절을 보냈습니다.

그는 영남중학교 3학년에 재학 중일 때 부마민주항쟁을 경험합니다. 하굣길에 만난 시위대와 함께 ‘독재타도, 유신철폐’를 외친 이날의 기억은, 훗날 대학생 박종철의 가슴 속에 독재정권에 대한 굳건한 저항의 의지와 민주주의를 향한 뜨거운 열망으로 피어납니다. 그는 약속과 원칙을 반드시 지키는 학생이었습니다. 서울 종로학원에서 재수를 시작할 때, 대입 시험 전에는 부산에 내려가지 않겠다는 약속을 하고 철저히 지켰습니다. 그러던 중 약속을 깨뜨리는 일이 한 번 생깁니다. 이원수의 〈아버지〉라는 시를 읽고 갑자기 아버지가 보고 싶어졌다며 무작정 부산에 내려가 아버지를 만나고 올라온 것입니다. 그를 아는 사람들은 “역시, 종철이답다!”라며 가장 고개를 끄덕인 일화입니다.

1985년 언어학과에 입학했을 때, 2학년인 그를 만났습니다. 해맑은 미소와 선한 눈빛! 무조건 믿어도 되는 사람 같다는 생각이 들었습니다. 그의 권유에 따라 과학회도 하고 동아리 활동도 함께 했습니다. 그 시기에 받았던 따뜻한 격려와 지지는 여전히 나를 미소 짓게 하는 기억으로 남아 있습니다. “우리의 힘이 그저 바위에 떨어지는 물 한 방울보다 미약하더라도 우리가 해야 하는, 우리가 할 수 있는 일은 지금 선 자리에서 한 걸음도, 아니 반걸음도 물러서지 않는 것”이라고 말하던 그의 결연한 목소리가 떠오릅니다. 눈을 지그시 감고 〈그날이 오면〉을 부르던 모습도 떠오릅니다.

대학 입학 후 그는 교수가 되고 싶었던 처음 바람대로 공부에 전념할 수 없었습니다. 언론에 대한 검열과 통제로 인해 가려져 있던 80년 5월 광주의 진실과 근로기준법을 지키라고 외치며 산화해 간 전태일의 외침을 외면할 수 없었기 때문입니다.

자신에겐 엄격했으나 타인에겐 한없이 따뜻하고 관대했던 박종철!

자유와 정의를 향한 외침에 주저함이 없었던 박종철!

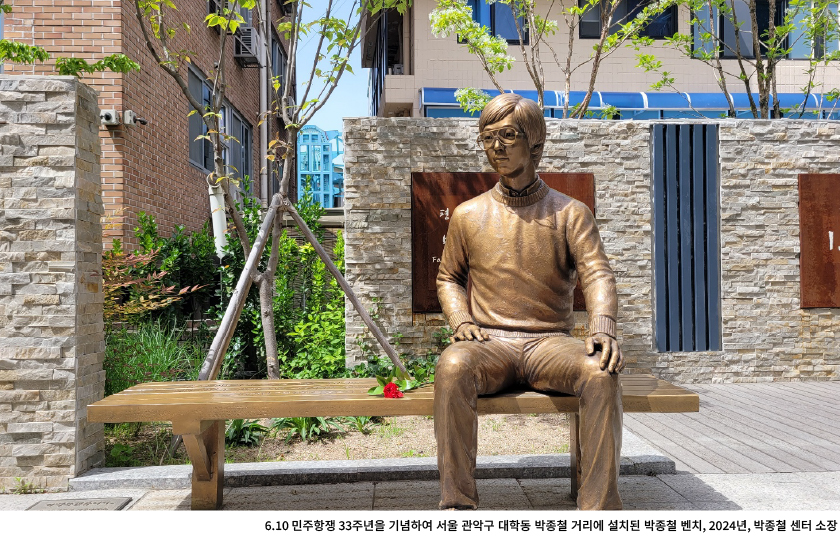

서울 관악구에는 박종철센터가 있습니다. 박종철 정신을 계승하는 일상 속의 민주주의 문화센터를 목표로 하는 곳입니다. 남영동 대공분실로 연행되었던 하숙집으로 가는 길목에 센터를 세워 그 공간이 품고 있는 대학생 박종철의 희망과 열정, 꿈을 복원하고 이어가고 있습니다. 박종철센터는 기억의 공간이자 연대의 공간입니다.

부산에는 박종철의 추억과 기억을 품고 있는 공간들이 훨씬 많이 있으리라 생각됩니다. 친구들과 매일 들렸던 보수동 책방 골목, 혜광고등학교, 중부교회 등. 우리에게 민주주의라는 선물을 남긴 그를 기억하며, 그가 꿈꾸었던 세상을 향한 발걸음을 함께 내딛을 수 있는 공간이 그가 사랑했던 고향 부산에 생긴다면 좋겠다는 조심스러운 상상을 해봅니다.