부산근대역사관

#3. 사람 이야기 두 번째: 기억이 머문 자리, 지도가 말하다

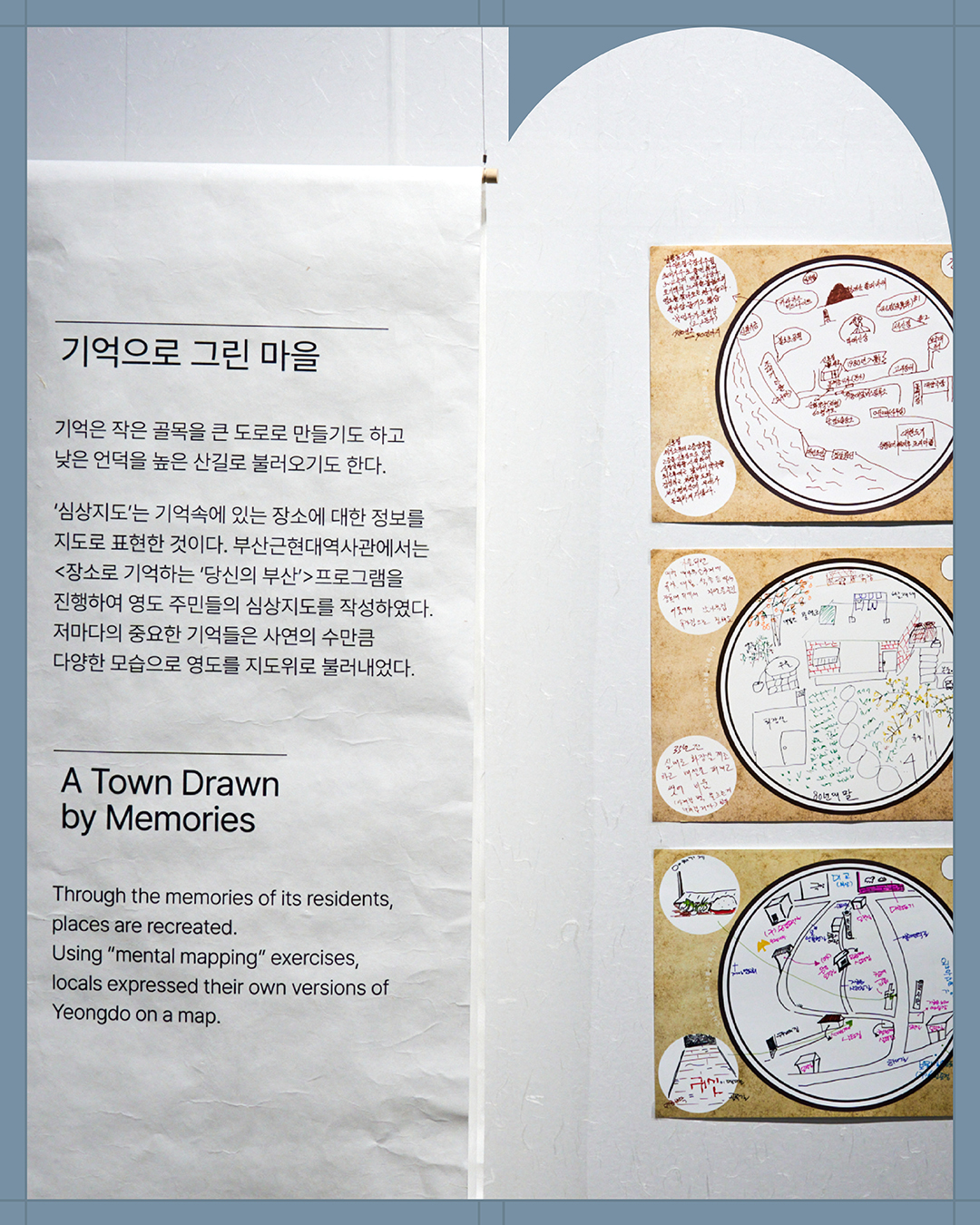

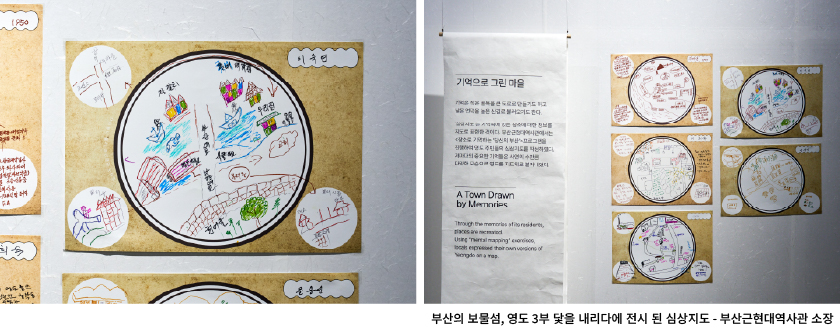

특별기획전 〈부산의 보물섬, 영도〉의 마지막 공간에서는

2024년 부산근현대역사관 별관 프로그램 〈장소로 기억하는 ‘당신의 부산’〉을 통해

수집 된 영도 주민들의 심상지도를 소개합니다.

이 지도들은 실제 지형을 정확히 옮겨 놓은 지도가 아닙니다.

오르막 골목의 숨 가쁨, 집을 대신해 불리던 별명, 아이를 업고 넘나들던 길과 사라진 극장, 공장, 시장의 기억까지.

영도를 살아온 사람들이 몸으로 기억한 장소들이 각자의 언어와 선으로 그려진 지도입니다.

지금부터 만나게 될 이야기는 주소가 아니라 기억으로 불린 집,

지도에는 남지 않았지만 삶 속에 깊이 새겨진 영도의 풍경들입니다.

골목길이었어요. 오르막길을 한참 걸어 올라가야 하는 지형이었죠.

아들이 중·고등학생 때쯤이었나, 저랑 같이 가면 등 뒤에서 “어디까지 왔니?” 하면서 제 등을 밀어줄 정도로

청학2동에는 유난히 경사진 골목들이 많았습니다.

그 동네에서는 집을 주소보다 별명으로 불렀어요. 유자집, 대봉감나무집, 대추집 같은 식이었죠.

저희가 매입해서 살았던 집도 마당이 넓고 유실수가 가득한 집이었는데, 그 나무들이 좋아서 들어간 집이었습니다.

빨간 벽돌로 지어진 집이라 동네 분들이 ‘유자나무집’, ‘감나무집’, 혹은 ‘빨간 벽돌집’이라고 불렀어요.

우물물을 퍼서 유실수에 물을 주던 기억이 아직도 생생합니다.

수령이 40년쯤 된 유자나무에서는 가을이면 유자를 수확해 대나무 소쿠리에 담아 장독대 위에 그대로 올려두곤 했는데,

그렇게 수북이 쌓아놓은 모습이 참 좋았어요.

넓은 터에는 남편이 직접 닭장을 만들어 닭도 키웠습니다.

닭이 알을 낳으니까, 지금 생각해보면 계란을 한 3천 개쯤은 먹지 않았을까 싶어요.

대문을 열고 들어가면 나무가 참 많았고, 겨울은 겨울대로 운치가 있는 집이었습니다.

한여름에도 가족들은 방에서 자고, 저는 응접실에서 방충망만 쳐놓고 잤어요.

그러면 바로 앞 감나무 가지들이 살랑살랑 부딪히는 소리가 들렸는데...

그 소리가 너무 좋아서 지금도 가끔 그 집으로 다시 돌아가고 싶다는 생각이 듭니다.

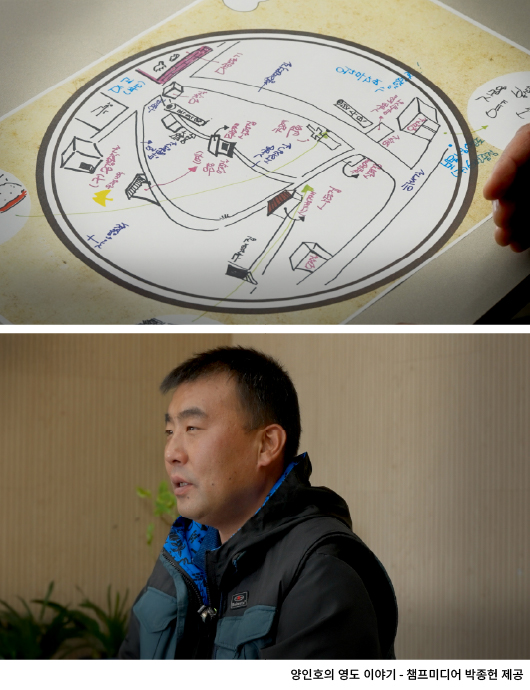

저는 부산시 영도구 청학2동에 살고 있고, ‘봉사마을마을관리사회적협동조합’에서 팀장으로 일하고 있는 양인호입니다.

영도에서만 50년째 살고 있는 토박이입니다.

지금은 많이 바뀌었지만, 옛날의 추억들은 거의 사라졌다고 생각해요.

첫 번째로 살았던 집은 지금은 없어지고 그 자리에 아파트가 들어섰습니다.

어릴 때 오락실을 너무 좋아해서 곳곳의 오락실을 다녔는데,

두 번째 집으로 이사했을 때 가장 가까웠던 오락실도 지금은 남항대교 고가도로가 지나가는 자리입니다.

도로가 넓어지면서 집들이 전부 매입됐죠.

고등학교 때까지 그 오락실을 다녔던 것 같아요. 천 원 들고 가면 거의 안 나올 정도였고,

어머니가 직접 찾으러 오실 만큼 개구쟁이였습니다.

세 번째 집 근처에는 ‘고바위’라고 불리던 아주 높은 골목길이 있었는데, 그 위쪽에 소문이 무성한 어두컴컴한 집이 하나 있었습니다.

일제강점기 때 사람이 많이 죽었던 곳이라는 무서운 이야기도 돌던 곳이었죠.

또 이 근처에 빨간 벽돌 건물이 있었는데, 우리는 ‘대한도기’, 당시 말로는 ‘도기사’라고 불렀습니다.

일제강점기에 지어진 대규모 도자기 공장이었고, 저희에겐 친구들과 놀던 놀이터였습니다.

머리띠를 두르고 옷통을 벗고 담을 넘어 들어가 날씨가 아무리 추워도 아랑곳하지 않고 놀았던 기억이 납니다.

담을 헐어 통로를 내고 서커스도 열렸고, 저는 그곳에서 처음으로 참새고기를 먹어보기도 했습니다.

영도에는 예전엔 극장도 네 곳 정도 있었는데, 제가 처음 간 극장이 바로 이 근처에 있었습니다.

심형래 씨가 나오는 영화가 개봉하면 줄이 길게 늘어서곤 했죠.

돌이켜보면 우물 안의 개구리처럼 이 좁은 공간 안에서만 오가며 살았지만, 그래서 더 소중한 기억들이 남아 있습니다.

지금은 대부분 사라져버린 게 너무 아쉽습니다.

저는 영도 동삼동에 살고 있는 문용선입니다.

사진 속 세 명이 제 아이들이고, 이건 아이들이 국민학교에 다닐 때 모습입니다.

저희 집은 삼복도로 근처에 있었고, 뒤쪽에는 봉래산이 있었습니다.

봉래산에는 등산로가 있어서 사람들도 많이 오갔고, 저희도 도토리를 주워와 묵을 만들어 이웃들과 나눠 먹곤 했습니다.

집 근처에는 목욕탕도 있었는데, 그때는 아이들이 너무 많아 목욕탕이 늘 시끄러웠습니다.

지금은 아이들 보기가 참 힘들죠.

아이들이 영도국민학교를 다녔는데, 영도는 골목길이 워낙 많아서 골목골목을 지나 학교에 다녔습니다.

운동회 때는 김밥과 고구마를 싸가서 먹던 추억도 남아 있습니다.

영도대교가 건설되고 나서는 기념으로 아이 셋을 데리고 사진을 찍었던 기억도 있습니다.

시장도 늘 봉래시장을 이용했는데, 그때는 상권이 살아 있어서 점포도 참 많았습니다. 지금은 남항시장이 더 활성화됐죠.

예전에는 마을버스도, 9번 버스도 없어서 아이들 통학이 참 불편했습니다.

도로를 따라 내려가 한진중공업 앞에서 버스를 타고 영도여고나 남고로 다녔죠. 지금은 교통이 많이 좋아졌습니다.

처음엔 이렇게 높은 곳에서 어떻게 사나 싶었는데, 살다 보니 공기도 좋고 등산 삼아 오르내리는 것도 괜찮더라고요.

제가 영도에 처음 들어왔을 때는 경기가 아주 좋았습니다.

영도가 주목받던 시기라 사업을 하며 어려움을 느낀 적은 없었어요.

결혼 후 처음 살았던 곳은 봉래동 4가였고, 지금 수도의원이 있는 자리가 옛날에는 ‘고리장터’였습니다.

좋은 말을 선별해 불 도장을 찍던 곳이었는데, 도장 모양이 U자 형태라 ‘고리장터’라 불렸습니다.

그 길 건너편에는 지금의 영도구청 전신인 영도출장소가 있었고, 그 옆으로 봉래아파트가 있습니다.

부산에서 가장 먼저 지어진 아파트로, 지금도 재래식 화장실과 연탄 보일러를 쓰는 집이 남아 있습니다.

이 아파트는 일제강점기와 해방, 6·25를 거치며 거처를 잃은 사람들이 모여 살던 곳이기도 합니다.

바닷가에는 경남조선과 대선조선이 있었고, 조선업이 활황일 때는 대형버스 수십 대가 출퇴근을 했습니다.

영도는 섬이라 사방이 바다이고, 가운데는 산이 있어 등산과 둘레길, 해안길을 모두 즐길 수 있습니다.

건강을 지키고 기운을 기르기에는 영도만 한 곳이 없다고 생각합니다.

이 심상지도들은 영도를 하나의 ‘관람 대상’으로 바라보기보다, 사람들의 기억 속에서 다시 살아나는 장소로 바라보려는 시도입니다.

사라진 집과 골목, 변해버린 풍경 속에서도 사람들은 여전히 그곳에서 살았고, 놀았고, 가족을 키웠으며

서로의 이름을 불러주며 살아왔습니다.

영도는 지도 위의 섬이 아니라 기억 속에서 계속 그려지고 덧칠되는 장소입니다.

이 마지막 공간에서, 당신의 영도 또한 어떤 모습으로 기억되고 있는지 잠시 떠올려보시기 바랍니다.

인터뷰에 참여해 주신 강태인, 문용선, 양인호, 이희숙 님께

다시 한 번 진심으로 감사드립니다.